Evangelische Landeskirche in Württemberg

So schneidet die Evangelische Landeskirche in Württemberg im Tierschutz ab.

Hier findest du Erläuterungen zu unserem Bewertungssystem.

Zusammenfassung

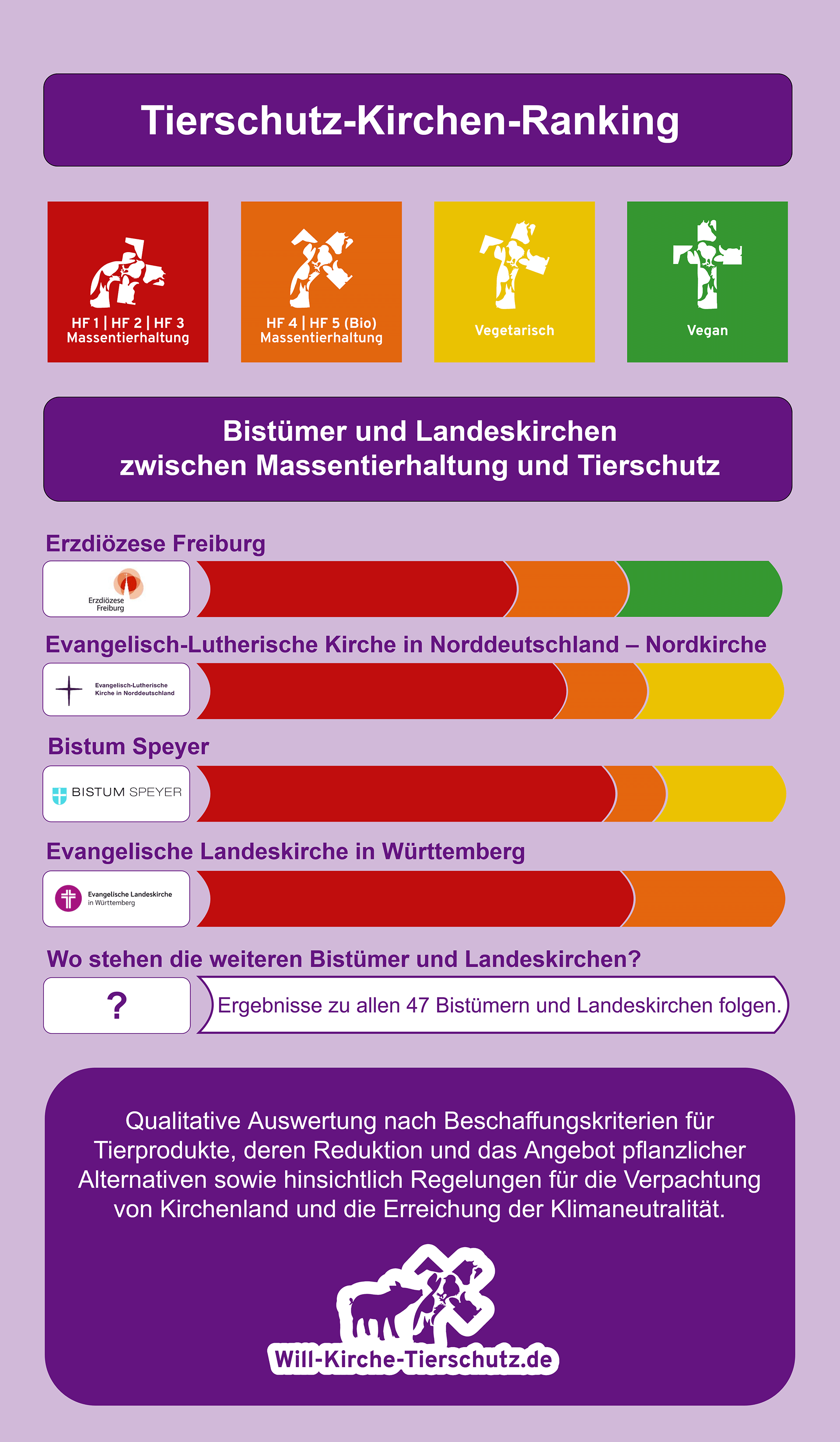

Die Evangelische Landeskirche in Württemberg schneidet im Tierschutz-Kirchen-Ranking bislang am zweitschlechtesten ab. Auf der Ebene von Verordnungen bzw. starken Leitlinien hat die Landeskirche in den Kategorien (Verwaltung, Gemeinden, Einrichtungen, Jugendorganisationen und Landverpachtung) jeweils das schlechteste Label schlimmste Massentierhaltung »rot H1 | H2 | H3« erhalten. Auch das Erreichen der Klimaneutralität wird erst für 2040 angestrebt und ist damit wenig ambitioniert. Die Evangelische Landeskirche in Württemberg hat zwar auch einige gute Ansätze und Programme hinsichtlich einer nachhaltigen Ausrichtung, jedoch werden Tierschutzaspekte leider auf oberster Landeskirchenebene – der Landessynode – zurückgewiesen und Mindeststandards für Tierprodukte sogar explizit abgelehnt.

Unsere scharfe Kritik geht auch auf einen Beschluss von 2018 zurück, der gemäß unserer aktuellen Anfrage so auch immer noch inhaltlich vertreten wird. Der durch die Landessynode abgelehnte Antrag Nr. 49/16: »Klimagerechtigkeit und Massentierhaltung« forderte zusammengefasst, dass die Landessynode (wenigstens) an einem Tag ihrer meist mehrtägigen Veranstaltungen auf Fisch und Fleisch verzichten sowie Christinnen und Christen und kirchliche Gemeinden und Einrichtungen dazu ermutigen sollte, den Fleisch- und Fischkonsum einzuschränken und auf den Verzehr von Fleisch aus Massenproduktion zu verzichten. Die Ablehnung wurde durch den zuständigen Ausschuss u. a. damit begründet, dass die Landwirtschaft nicht in Misskredit gebracht werden soll sowie eine Bevormundung bei der Essenswahl kritisch gesehen wird. Der Ältestenrat vertrat sogar einhellig die Auffassung, diesbezüglich »von jeder Symbolpolitik« Abstand zu nehmen.

Dass sich die Landessynode der Evangelischen Landeskirche in Württemberg (ELK-Wü) nicht in der Lage sieht, offiziell Christ*innen sowie kirchliche Gemeinden und Einrichtungen dazu zu ermutigen, den Fleisch- und Fischkonsum einzuschränken und auf den Verzehr von Fleisch aus Massenproduktion zu verzichten, schockiert uns schon etwas. Unsere Rückfrage ergab, dass man auch heute noch aus strategischen Gründen rein auf Freiwilligkeit und Bewusstseinsbildung hinsichtlich fehlender Mindeststandards für Tierprodukte setzt. In Bezug auf einen fleischfreien Tag auf der Landessynode wird auf die Probleme des Veggie-Days verwiesen. In Anbetracht dessen, dass der Freitag im Christentum lange Zeit als Tag des Fleischverzichts betrachtet wurde, passt das Aussterben ausgerechnet dieser kirchlichen Tradition ins Bild der ELK-Wü. Dass der Veggie-Day nicht optimal konzipiert war, sollte doch nicht davon abhalten, wenigstens auf der Landessynode die eigenen Empfehlungen zum nachhaltigen Konsum vorzuleben. Andernfalls wirken Programme der ELK-Wü zur Nachhaltigkeit wie Placebos für engagierte Kirchenmitglieder.

Die Evangelische Landeskirche in Württemberg ignoriert mit ihrem rückständigen Verhalten zudem die Linie der EKD, die sich in ihrer Klimaschutzrichtlinie vom September 2022 zu Folgendem bekennt: »§ 6 Beschaffung (1) Bei der Beschaffung sollen ökologisch zertifizierte und aus fairem Handel stammende Produkte eingekauft werden. (2) In kirchlichen Einrichtungen und Kantinen sollen ökologische, nachhaltig hergestellte, faire, regionale, saisonale und das Tierwohl angemessen berücksichtigende Lebensmittel sowie fleischreduzierte Mahlzeiten angeboten werden.« Ebenso bekennen sich auch diverse andere Landeskirchen und Bistümer.

Auch die Schöpfungsleitlinien der ELK-Wü wurden in ihrer Neufassung von 2024 gegenüber 2011 in ihrer Ausdrucksweise hinsichtlich des Tierschutzes abgeschwächt. So ist die Formulierung »Dem Mitgeschöpf Tier gilt unsere besondere Wertschätzung, was sich auch im kirchlichen Einkaufs- und Ernährungsverhalten niederschlägt.« in der aktuellen Fassung nicht mehr enthalten.

Zudem finden leider auch die über fast 20 Jahre veranstalteten, vielbeachteten Tierschutztagungen in der Evangelischen Akademie Bad Boll dort nicht mehr statt. Nach unserer Einschätzung führten 2019 Interventionen aus Kreisen der Landwirtschaft hinsichtlich der Programmpunkte zu Spannungen zwischen Teilen der Akademieleitung und dem Kooperationskreis der Veranstaltung.

Etwas erfreulicher sind die Ausführungen im Klimaschutzgesetz und die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes der ELK-Wü von 2021. Letzteres stellt die Bedeutung der Reduktion von Tierprodukten heraus. Empfohlen wird, die Ernährung zu 90 % auf regionale und saisonale Produkte umzustellen, den Anteil der Mahlzeiten mit Fleisch zu senken und 60 % der Menüs vegetarisch und 20 % vegan anzubieten sowie den Anteil an biologisch erzeugten Lebensmitteln stark zu erhöhen. Auch die Beschaffung von Tierprodukten soll demnach nach ökologischen und sozialen Aspekten sowie dem Preis-Leistungs-Verhältnis gleichgestellt berücksichtigt werden. Hierbei handelt es sich jedoch jeweils um externe Empfehlungen. Erst ab 2025 sollen nach laut dem Klimaschutzprojekt wesentliche Zwischenziele, Strategien und Maßnahmen zur Erreichung des Klimaschutzziels benannt werden. Wir dürfen gespannt sein, ob obige Empfehlungen in zu erfolgenden Taten festgeschrieben werden. Dies würde sich dann sicher positiv auf unsere bisherige Bewertung auswirken.

Die Initiativen und Programme der ELK-Wü zur Nachhaltigkeit weisen zwar an der einen oder anderen Stelle die Empfehlung zur Reduktion von Tierprodukten und zu einer ökologischen Beschaffung auf, werden aber letztendlich durch die offizielle Position und das fehlende Handeln der ELK-Wü auf oberster Leitungsebene in ihrer Ernsthaftigkeit eher in Frage gestellt und nicht vorgelebt.

Auf ihrer Webpräsenz »Ökofaire Einkaufsplattform« verweist die ELK-Wü unter der Überschrift »Tierschutz« darauf, möglichst artgerechte Haltung zu unterstützen und auf Labels zu achten, sowie darauf, dass eine vegetarische oder vegane Ernährung grundsätzlich nachhaltiger ist. Als »Tipps für Gemeindefeste« wird ebenfalls vegetarisches oder veganes Essen als beste Option für das Klima angeführt.

Das Projekt »Faire Gemeinde, Einrichtung und Jugendarbeit« ist eine ökumenische Initiative der Landesstelle Brot für die Welt im Diakonischen Werk Württemberg, dem sich auch die ELK-Wü angeschlossen hat. Ziel ist es, Kirchengemeinden, Einrichtungen sowie die Jugendarbeit über eine Auswahl niederschwelliger Kriterien zum Einkauf fairer, regionaler und ökologischer Produkte zu bewegen und sie dafür auszuzeichnen. Keine der zu erfüllenden Grundbedingungen sieht dabei konkrete Beschaffungskriterien für Tierprodukte oder das Angebot an vegetarischem bzw. veganem Essen vor. Entsprechende Kriterien können jedoch zumeist freiwillig gewählt werden.

Nach unserer Erkenntnis gibt es in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg keine*n Tierschutzbeauftragte*n. Im »Handbuch für Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäte 2019« wird darauf verwiesen, dass das Umweltbüro Ansprechpartner für Fragen zum Thema Tierschutz ist. Auch gibt es keine spezielle Website-Rubrik zum Thema Tierschutz (Abruf 21.02.2025) und nur sehr wenige entsprechende Artikel. So wird darauf verweisen, dass württembergische Pfarrer 1837/1838 den ersten Tierschutzverein Deutschlands ins Leben riefen. Da wäre es doch angebracht, einen Tierschutzbeauftragten mit den notwendigen Kompetenzen in der Landeskirche zu installieren und das Thema Tierschutz auf der Website und in der öffentlichen Kommunikation gleichberechtigt zu anderen Themen aufzugreifen.

Auf den Webseiten der Jugendorganisationen, die wir im weiteren Sinne der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zurechnen, d. h. das Evangelische Jugendwerk in Württemberg, die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Württemberg und das CVJM Württemberg, konnten wir keine Beschaffungsrichtlinien für Lebensmittel bzw. die Bewirtung auf Veranstaltungen etc. auffinden.

Akzente setzen die Projekte »DEATER« und »Schloss Beilstein – Haus der Kinderkirche«. Ersteres ist eine Rezept-Datenbank, die die Klimawirkung pro Portion visuell in Wölkchen anzeigt, wobei an einigen Stellen deutlich darauf hingewiesen wird, möglichst auf Tierprodukte zu verzichten, und entsprechende Rezepte bereitgestellt werden. Im Haus der Kinderkirche wird besonderer Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Die Umweltschutzerklärung des Hauses von 2023 macht deutlich, dass es ein ernsthaftes Bemühen um die Reduktion von Tierprodukten gibt. So werden die verwendeten Mengen seit Jahren erfasst und verringert, zudem wird der Bioanteil erhöht.

Die Evangelische Landeskirche in Württemberg beteiligt sich unter anderem auch an den Projekten »Wir kaufen anders«, »Kirchenshop« und »BioBitte«, die allesamt eine ökologische und nachhaltige Beschaffung vertreten, bei denen jedoch der Tierschutz thematisch (nahezu) keinen Raum einnimmt.

Auch bei der Landverpachtung durch die Evangelische Landeskirche in Württemberg konnten wir keine konkreten Ziele oder Regelungen bezüglich des Tierschutzes in der sogenannten Nutztierhaltung auffinden. Dies gilt unserer Ansicht nach auch für die für Erbpachten zuständige Pfarreistiftung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg. Damit bleibt sich die ELK-Wü treu, in Artikeln wie »Artenreiche Landwirtschaft auf Kirchengrund – Chancen gelebter Schöpfungsverantwortung« auf dringenden Handlungsbedarf und sogar Regelungsanspruch hinzuweisen, diesen jedoch nicht konsequent zu gestalten.

Das Landesbauernpfarramt der ELK-Wü soll dem Spannungsfeld zwischen »bebauen und bewahren« in der Landwirtschaft Rechnung tragen. Dabei irritiert, dass seine Internet-Präsenz beim Evangelischen Bauernwerk in Württemberg e. V. angesiedelt ist, der eher lobbyistisch vermittelt, warum und wie Einschränkungen des Tierschutzes wirtschaftlich gerechtfertigt sein sollen.

Dass es ganz anders geht, zeigt z. B. die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens. Sie empfiehlt seit 2014, »kein Kirchenland für sogenannte industrielle Massentierhaltung zur Verfügung zu stellen«. Auch die Evangelische Kirche Mitteldeutschland schließt Massentierhaltung und Betriebe mit systematischer geschlechtsbezogener Tötung von Tieren als Pächter aus.

Will-Kirche-Tierschutz.de fordert die Evangelische Landeskirche in Württemberg auf, sich zumindest Beschaffungsstandards von Tierprodukten auf dem Niveau der Haltungsform 4 und 5 im Rahmen einer Verordnung oder starken Richtlinie zu geben sowie die Umsetzung in einem Zeitkorridor bis spätestens 2030 zu regeln. Zudem fordern wir die ELK-Wü auf, einen Tierschutzbeauftragten einzusetzen und sich öffentlich klar und wahrnehmbar für Tierschutz und eine Verringerung des Konsums von Tierprodukten sowie ein konsequentes Angebot an pflanzlichen Alternativen auszusprechen.

Wir freuen uns zudem über wichtige Hinweise oder Ergänzungen, die zur weiteren Verbesserung unserer Auswertungen beitragen. Schreibt uns in diesem Fall gerne eine E-Mail an kontakt@will-kirche-tierschutz.de.

Sorgen wir gemeinsam für Verbesserungen des Tierschutzes in der Kirche!

Rechercheergebnisse zur Evangelische Landeskirche in Württemberg:

Hinweis: Zitate sind »kursiv« gekennzeichnet. Erläuterungen dazu in »gerader« Schrift.

1 Beschaffungskriterien für Tierprodukte und Geltungsbereich

1.1 Hat die Evangelische Landeskirche in Württemberg (ELK-Wü) konkrete Beschaffungskriterien für Lebensmittel, beispielsweise in Form einer Beschaffungsverordnung oder Leitlinie oder etwas Vergleichbarem, und was ist darin hinsichtlich der Kriterien für Tierprodukte geregelt? Wie verbindlich sind etwaige Regelungen für die Landeskirche selbst und die ihr unterstellten Gemeinden und Einrichtungen bzw. welchen Geltungsbereich haben diese Regelungen?

Die Evangelische Landeskirche in Württemberg (ELK-Wü) hat nach unserem Verständnis weder in ihrer Haushaltsordnung noch in den weiteren nachfolgend zitierten Dokumenten, wie z. B. ihren Schöpfungsleitlinien, konkrete Mindeststandards für Tierprodukte geregelt.

Die Schöpfungsleitlinien der ELK-Wü wurden in ihrer Neufassung von 2024 gegenüber 2011 in ihrer Ausdrucksweise hinsichtlich des Tierschutzes abgeschwächt. So ist die Formulierung »Dem Mitgeschöpf Tier gilt unsere besondere Wertschätzung, was sich auch im kirchlichen Einkaufs- und Ernährungsverhalten niederschlägt.« in der aktuellen Fassung nicht mehr enthalten. In der Neufassung wird zwar weiter darauf verwiesen besondere Verantwortung beim Essen wahrzunehmen – »auch, wenn dies höhere Preise bedeutet, um Umweltfolgekosten zu vermeiden.« und die Verpflegung in Einrichtungen und Gemeinden auf mehr saisonale und pflanzenbetonte Ernährung umzustellen, uns ist jedoch nicht bekannt, dass sich als Konsequenz daraus etwas gegenüber dem Beschluss der Landessynode von 2018 (siehe weiter unten) geändert hätte. Hier wurde der Antrag explizit abgelehnt, Christinnen und Christen sowie kirchliche Gemeinden und Einrichtungen dazu zu ermutigen, den Fleisch- und Fischkonsum einzuschränken und auf den Verzehr von Fleisch aus Massenproduktion zu verzichten.

§ 54 »Vergabe von Aufträgen, Beschaffung« der Haushaltsordnung sieht ausdrücklich vor, dass der Oberkirchenrat für Beschaffungen Regelungen erlassen kann. Wir haben jedoch keine Hinweise darauf gefunden, dass der Oberkirchenrat entsprechend dem Anspruch der Schöpfungsleitlinien der ELK-Wü den Tierschutz betreffende Beschaffungsregelungen erlassen hätte.

Auszüge aus der Haushaltsordnung – HHO 850 u. 851 – 852 – der Evangelischen Landeskirche in Württemberg

- § 1 Geltungsbereic Dieses Gesetz gilt für die Landeskirche, die Kirchengemeinden, die Kirchenbezirke, die kirchlichen Verbände nach dem Kirchlichen Verbandsgesetz (kirchliche Körperschaften) und die kirchlichen öffentlich-rechtlichen Stiftungen im Bereich der Landeskirche; dazu gehören auch deren rechtlich unselbständigen Werke, Einrichtungen, Dienste und Zusammenschlüsse.

- § 5 Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit, Allgemeine Grundsätze

- (1) Der Haushaltsplan ist unter Berücksichtigung der stetigen Erfüllung der kirchlichen Aufgaben sparsam und wirtschaftlich aufzustellen und auszuführen. Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit erfordert die Berücksichtigung des nachhaltigen Einsatzes der Ressourcen unter sozialen und ökologischen Gesichtspunkten.

- … Der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit verlangt die langfristig günstigste Relation zwischen Kosten und Nutzen unter sozialen und ökologischen Gesichtspunkten anzustreben. Dies bedeutet, dass mit einem vorgegebenen Ressourceneinsatz ein bestmögliches Ergebnis oder ein festgelegtes Ergebnis mit einem möglichst geringen Ressourceneinsatz zu erzielen ist. …

- § 54 Vergabe von Aufträgen, Beschaffung

- Der Oberkirchenrat kann für die Vergabe von Aufträgen und für Beschaffungen Regelungen erlassen. Dabei sollen Belange des Klimaschutzes angemessen berücksichtigt werden.

- Uns ist nicht bekannt, dass der Oberkirchenrat gemäß seinen Möglichkeiten nach § 54 der Haushaltsordnung Regeln erlassen hätte, die bestimmte Mindeststandards für die Beschaffung von Lebensmittel aus Tierschutzsicht oder unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte fordern. Genau an diesem Regelwerk fehlt es jedoch, wenn es um die Berücksichtigung von Tierschutz bei der Beschaffung geht.

Anmerkungen zu den Schöpfungsleitlinien der Evangelischen Landeskirche in Württemberg

2011 wurde die erste Leitlinie »Nachhaltig handeln in der Landeskirche« verabschiedet. Hier wurde noch explizit – im Sinne des Tierschutzes – herausgestellt, dass dem »Mitgeschöpf Tier« eine besondere Wertschätzung gilt und sich dies im kirchlichen Einkaufs- und Ernährungsverhalten niederschlagen soll (siehe nachfolgend). Der explizite Passus aus der Version 2011, der sich konkret auf Tierschutz im Einkaufs- und Ernährungsverhalten bezieht, ist leider in der Neufassung von 2024 nicht mehr enthalten und wurde auch nicht adäquat ersetzt. Siehe dazu nachfolgend die zitierten Leitgedanken 5./6./7. in der aktuellen Fassung, die sich auf die Beschaffung von Lebensmitteln und die Bewirtschaftung von land- und forstwirtschaftlichen Flächen beziehen. Die dort allgemein formulierten Ansprüche werden zudem stark relativiert, indem nur von einem »mehr an Umstellung« die Rede ist. Mindestanforderungen an den Tierschutz bzw. an die Beschaffung von Tierprodukten werden ebenso nicht formuliert. Es ist bedauerlich und leider auch etwas bezeichnend, dass vom »Mitgeschöpf Tier« nur in Verbindung mit dem Artenschutz gesprochen wird, wenn an verschiedenen Stellen immer wieder deutlich betont wird, dass aus Umweltschutzgründen der Konsum von Tierprodukten reduziert werden muss. Hinsichtlich der Formulierungen der Leitlinie zu land- und forstwirtschaftlichen Flächen siehe weiter unten unsere Ausführungen zu Punkt 4. »Landverpachtung«.

Auszüge aus der Version 2011 der Schöpfungsleitlinien der ELK-Wü

- 4. Leitlinie: Beschaffen und einkaufen

- Wir setzen bei Einkäufen und Beschaffung auf fair gehandelte, umweltgerecht erzeugte und regionale Produkte und Dienstleistungen, auch bei höheren Preisen. Wir nehmen die Verantwortung für das tägliche Brot wahr. Dem Mitgeschöpf Tier gilt unsere besondere Wertschätzung, was sich auch im kirchlichen Einkaufs- und Ernährungsverhalten niederschlägt.

Weltweite Gerechtigkeit und umweltgerechtes Handeln werden insbesondere bei Beschaffung und Einkauf sichtbar. Ein Beschluss, dass bei gemeindlichen Veranstaltungen grundsätzlich „fairer Kaffee“ ausgeschenkt wird, setzt Zeichen.

- Wir setzen bei Einkäufen und Beschaffung auf fair gehandelte, umweltgerecht erzeugte und regionale Produkte und Dienstleistungen, auch bei höheren Preisen. Wir nehmen die Verantwortung für das tägliche Brot wahr. Dem Mitgeschöpf Tier gilt unsere besondere Wertschätzung, was sich auch im kirchlichen Einkaufs- und Ernährungsverhalten niederschlägt.

- 6. Leitlinie: Lebensräume erhalten

- Wir helfen mit, die Artenvielfalt zu erhalten und Lebensräume zu schützen. In unseren kirchlichen Liegenschaften achten wir in besonderer Weise auf den Artenschutz.

Auszüge aus der Version 2024 der Schöpfungsleitlinien der ELK-Wü

- 5. Wir setzen bei Einkäufen und Beschaffung auf Ressourcenschonung, fairen Handel, umweltgerecht und energiesparend erzeugte Produkte und Dienstleistungen. Wir orientieren uns beim Einkauf an transparenten Nachhaltigkeitskriterien, auch, wenn dies höhere Preise bedeutet, um Umweltfolgekosten zu vermeiden. Wir regen dazu an, neue Ideen zum Tauschen, Teilen und gemeinsamen Nutzen zu entwickeln.

- 6. Wir nehmen eine besondere Verantwortung für unser Essen wahr. Wir gehen achtsam mit Lebensmitteln um. Wir stellen die Verpflegung in unseren Einrichtungen und Gemeinden auf mehr saisonale und pflanzenbetonte Ernährung sowie umwelt- und klimafreundlich erzeugte Produkte um. Wir gehen auf regionale Kooperationspartner zu.

- 7. Wir schützen Lebensräume. In unseren kirchlichen Liegenschaften und Gebäuden achten wir in besonderer Weise auf den Artenschutz. Wir bieten Raum und Lebensmöglichkeiten für Pflanzen und Tiere. Wir fördern bei Land- und forstwirtschaftlichen Flächen die Bewirtschaftung nach ökologischen Gesichtspunkten und achten darauf, den Flächenverbrauch und versiegelte Flächen zu minimieren. Für regenerative Energieerzeugungsanlagen sollen Flächen zur Verfügung gestellt werden.

Hinweise zum Handbuch für Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäte 2019 der Evangelischen Landeskirche in Württemberg

Das Handbuch von 2019 verweist hinsichtlich der Beschaffung auf die Empfehlungen der Leitlinien »Nachhaltig handeln in der Landeskirche« (von 2011) und zitiert dort noch wortwörtlich: »Dem Mitgeschöpf Tier gilt unsere besondere Wertschätzung, was sich auch im kirchlichen Einkaufs- und Ernährungsverhalten niederschlägt.« Wie erwähnt ist dieser zitierte Passus in den aktuellen Leitlinien von 2024 jedoch nicht mehr enthalten und unserer Auffassung nach auch nicht annähernd adäquat ersetzt worden. Hinsichtlich der Zuständigkeiten wird darauf verwiesen, dass das Umweltbüro Ansprechpartner für Fragen zum Thema Tierschutz ist. Weitere thematisch nennenswerte Aussagen konnten wir in diesem Handbuch nicht auffinden.

Hinweise und Auszüge: Stellungnahme Umweltvorstand vom Juni 2022 der ELK-Wü

Zwar stellt der Umweltvorstand in seiner Stellungnahme heraus, »dass zum wirtschaftlichen Handeln unbedingt ökologische Aspekte dazugehören« und berücksichtigt werden sollen, er fordert jedoch diesbezüglich keine klaren Regeln oder Verpflichtungen zur Umsetzung, wie es beispielsweise die Haushaltsordnung unter § 54 durch den Oberkirchenrat ermöglichen würde.

- … Seit längerer Zeit tritt neben diese Prämisse, wirtschaftlich effektiv zu handeln, eine weitere Sichtweise, die darin besteht, wirtschaftliches Handeln auch ethisch zu bewerten. So ist es z.B. unstrittig, dass kirchlich Handelnde auf keinen Fall Dinge erwerben wollen, die in irgendeinem Zusammenhang mit Kinderarbeit oder Ausbeutung stehen. Um menschenverachtendes Handeln zu verhindern, ist auch ein höherer Preis in Kauf zu nehmen. Wirtschaftliches Handeln wird mit ethischen Werten in Verbindung gebracht. Der höhere Finanzeinsatz ist gerechtfertigt, denn er dient in der Regel der Gerechtigkeit und dem Frieden und der Bewahrung der Schöpfung.

- Immer deutlicher wird in neuerer Zeit, dass zum wirtschaftlichen Handeln unbedingt ökologische Aspekte dazugehören. Denn die Nichtbeachtung ökologischer Parameter führt zu einer Schädigung der Natur und von Lebensgrundlagen der Geschöpfe Gottes. Pflanzen sterben aus, Tiere werden ihrer Lebensräume beraubt, das Klima ändert sich, Unwetter werden häufiger, die Temperaturen steigen. Schon allein diese massiven Eingriffe menschlichen Handelns in die Schöpfung Gottes sind nicht im Sinne eines verantwortungsvollen Bebauens und Bewahrens der Erde Gottes, wie sie uns die Bibel aufträgt. Lange Zeit hat man diese Aspekte allerdings wenig beachtet.

- Es beginnt sich ein Verständnis herauszubilden, dass ökologisches Handeln ökonomisches Handeln ist. Diese Einsicht ist auch Grundsatz der neuen Haushaltsordnung der Landeskirche. … Die Einhaltung von ökologischen und sozialen Standards in der Lieferketten können über entsprechende Umweltsiegel berücksichtigt werden. … Auf solche Zusammenhänge zu achten, ist verantwortliches wirtschaftliches Handeln. Kirchengemeinden, Einrichtungen, aber auch Privatpersonen, die die Kirchen erreichen, sollen auf diese Zusammenhänge hingewiesen und zu einem ökologisch verantworteten ökonomischen Handeln motiviert werden.

Sitzung der 15. Landessynode am 8. März 2018 – Top 4 Klimagerechtigkeit und Massentierhaltung

Der Antrag Nr. 49/16: »Klimagerechtigkeit und Massentierhaltung« fordert zusammengefasst, dass die Landessynode (wenigstens) an einem Tag ihrer meist mehrtägigen Veranstaltungen auf Fisch und Fleisch verzichten soll sowie Christinnen und Christen sowie kirchliche Gemeinden und Einrichtungen dazu zu ermutigen, den Fleisch- und Fischkonsum einzuschränken und auf den Verzehr von Fleisch aus Massenproduktion zu verzichten. Der Antrag wurde von mehreren Institutionen abgelehnt. Die Entscheidung, weiter Produkte aus Massentierhaltung anzubieten, wurde unter anderem damit gerechtfertigt, dass es schwierig sei, einen Ansatz zur Abgrenzung der Massentierhaltung zu finden und die Landwirtschaft nicht in Misskredit gebracht werden soll sowie eine Bevormundung bei der Essenswahl kritisch gesehen wird. Der Ältestenrat vertrat sogar einhellig die Auffassung, diesbezüglich von jeder Symbolpolitik Abstand zu nehmen. Das schockiert uns schon etwas. Andere Bistümer und Landeskirchen nutzen beispielsweise gerade ihre Landessynoden, um ihren ökologischen Anspruch sowie die Notwendigkeit der Verringerung des Konsums von Tierprodukten nach außen vorzuleben und symbolisch ein Zeichen zu setzen. Dass in der Beschlussbegründung zwar allgemein ausgeführt wird, dass man grundsätzlich auch für die Reduktion von zumindest Fleisch und Fisch wäre und man Synodale verpflichten könnte, je zur Hälfte Fleisch- und vegetarische Gerichte zu sich zu nehmen, klingt ob der vorherigen Argumentation, keine Vorschriften machen zu wollen, absurd. Vorhersehbar wurde auch dieser Antrag abgelehnt.

Uns ist leider nicht bekannt, dass sich an diesem rückständigen Verhalten der Landessynode etwas geändert hat. Insofern gehen wir leider davon aus, dass auf den Landessynoden der Evangelischen Landeskirche in Württemberg Produkte aus schlimmster Massentierhaltung nicht nur in keinster Weise untersagt oder limitiert, sondern entsprechend dem obigen Beschluss auch erwünscht sind. Siehe nachfolgende Auszüge aus dem Beschluss:

- 15. Landessynode am 8. März 2018 – Top 4 – Beschluss zum Antrag Nr. 49/16: »Klimagerechtigkeit und Massentierhaltung«

- “Die Landessynode möge beschließen:

- Dass ihre Mitglieder bei ihren Tagungen (wenigstens) an einem Tag bei Mahlzeiten auf Fleisch und Fisch verzichten, um damit ein Zeichen für Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit zu setzen. Dies ist so auch an das zuständige Catering weiterzugeben.

- Die Landessynode ermutigt Christinnen und Christen sowie kirchliche Gemeinden und Einrichtungen dazu, den Fleisch- und Fischkonsum einzuschränken und auf Verzehr von Fleisch aus Massenproduktion zu verzichten (siehe Beschluss der Ev. Lutherischen Landessynode Sachsen im November 2011).“

- Der Ausschuss hat sich in mehreren Sitzungen mit der Fragestellung befasst.

- Der Antrag fordert eine Einschränkung des Fleischkonsums. Insgesamt wird aus der Sicht des Umweltbeauftragten empfohlen, darauf zu achten, woher die Produkte der Essensversorgung während der Plenumstagungen der Landessynode bezogen werden. Stammen diese, also Fleisch und auch Gemüse und Obst, aus ökologischer und regionaler Landwirtschaft?

- Was den Hinweis im Antrag zur Massenproduktion bzw. Massentierhaltung angeht, wird dieser auch vom Umweltbeauftragten unserer Landeskirche kritisch gesehen. Denn es ist schwierig, hier einen Ansatz zu finden, ab welcher Anzahl von Tieren eine Massentierhaltung beginnt.

- Nach eingehender Diskussion der verschiedenen Argumente hinsichtlich der Auswirkung des Zeichens in der Öffentlichkeit und insbesondere für die Menschen in der Landwirtschaft, wurde deutlich, dass die Mehrheit des Ausschusses eine Verpflichtung als nicht erforderlich ansieht.

- Es erging folgender Beschluss: … Damit wurde der Antrag abgelehnt.

- Der Ältestenrat hat sich in seiner Sitzung vom 26. Januar 2018 mit dem Antrag „Nr. 49/16: Klimagerechtigkeit und Massentierhaltung“ befasst.

- Eine Bevormundung bei der Essenswahl wurde kritisch gesehen. Es entsteht die Idee aus dem Präsidium, dass eventuell noch eine weitere Wahlmöglichkeit bei der Anmeldung eröffnet wird, sodass sich jeder Synodale verpflichtet, je zur Hälfte Fleisch- und vegetarische Gerichte zu sich zu nehmen.

- Zum Stichwort der „Massentierhaltung“, die im Antrag genannt wird, wurde festgehalten, dass die Sichtweise der Landwirte im Antrag keine Berücksichtigung findet.

- Der Ältestenrat vertrat in mehreren Voten einhellig die Ansicht, dass ein solcher Verzichtsbeschluss keinesfalls öffentlichkeitswirksam vermarktet werden sollte. Von einer Symbolpolitik sollte Abstand genommen werden. Jede Synodale und jeder Gast sollte die Möglichkeit haben, sich ohne Vorgaben für ein Essen seiner Wahl entscheiden zu können.

Strategiedialog Landwirtschaft in Baden-Württemberg

Die Evangelische Landeskirche in Württemberg gehörte ebenso wie die Evangelische Landeskirche in Baden, die Diözese Rottenburg-Stuttgart und die Erzdiözese Freiburg zu den Teilnehmenden des von der Baden-Württembergischen Landesregierung 2022 initiierten »Strategiedialogs Landwirtschaft«, dessen Ergebnisse im Oktober 2024 veröffentlicht wurden. Hier erfolgte ein ausdrückliches Bekenntnis zur sogenannten Nutztierhaltung, ohne zumindest Mindestanforderungen hinsichtlich der Haltungsformen in Anlehnung an die Haltungsformkennzeichnung des Lebensmitteleinzelhandels zu formulieren. Es wurden lediglich weiche Ziele formuliert, wie z. B. »den Einsatz tierischer Produkte mit regionaler Herkunft und hohen Tierwohlstandards – soweit verfügbar – erhöhen« und die Honorierung des Mehraufwandes für die Landwirtschaft sicherzustellen.

In der Veröffentlichung Gemeinsame Vereinbarung – Strategiedialog Landwirtschaft wird unter anderem Folgendes erwähnt:

- Baden-Württemberg steht zur Nutztierhaltung

- Es bedarf daher eines Pakets zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in der Tierhaltung, das die wirtschaftliche Tragfähigkeit und Konkurrenzfähigkeit im europäischen Binnenmarkt gewährleistet.

- Und es braucht eine gesonderte Honorierung des Mehraufwandes in der Tierhaltung, z. B. auf Grundlage der Empfehlungen der Borchert-Kommission. Dafür müssen Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit mehr Tierwohl und mehr Umwelt- und Klimaschutz in der Nutztierhaltung auch umsetzbar sind.

- An die Akteurinnen und Akteure der Außer-Haus-Verpflegung

- … Quoten für bioregionale und regionale Lebensmittel bei Ausschreibungen in der Außer-Haus-Verpflegung (privat & öffentlich) definieren und einführen

- Anpassung des Speiseangebots: Den Einsatz tierischer Produkte mit regionaler Herkunft und hohen Tierwohlstandards – soweit verfügbar – erhöhen, bei gleichzeitiger Reduktion tierischer Produkte aus nichtregionaler Herkunft. Beim Einsatz von frischem Obst und Gemüse auf saisonale Verfügbarkeit achten. Im Speiseplan flexibel auf kurzfristige saisonale Schwankungen reagieren, beispielsweise durch eine „weiche Auslobung“ wie „saisonales Gemüse“ anstatt eines bestimmten Produktes.

Die beteiligten Kirchen haben in der Stellungnahme Kirchen in Baden-Württemberg nehmen Stellung zum Abschluss des Strategiedialogs … zum Abschluss des »Strategiedialogs Landwirtschaft« drei zentrale Anliegen für sich hervorgehoben:

- Die Kirchen treten im Sinne der Bewahrung der Schöpfung für den Erhalt der kleinstrukturierten, kleinbäuerlichen Landwirtschaft und die Förderung ökologischer Landwirtschaft ein.

- Die Kirchen machen weiterhin Angebote der Bildung für nachhaltige Entwicklung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene und tragen dazu bei, dass die notwendige Transformation in Landwirtschaft und Gesellschaft auch durch einen Bewusstseinswandel getragen wird.

- Die Kirchen begrüßen solche Formen lösungsorientierter Dialogprozesse, die verschiedenste Gruppen einbinden und zu gemeinsamen Lösungen führen. Dieses Modell gesellschaftlicher Entscheidungsfindung entspreche zutiefst christlichen Grundüberzeugungen und werde deshalb auch im Raum der Kirchen angeboten.

Im weiteren Fließtext der Stellungnahme heißt es zudem:

- Außerdem wollen wir mit einer nachhaltigen Verpflegung in unseren Einrichtungen der Außer-Haus-Verpflegung ökologische Wertschöpfungsketten in der Produktion von Nahrungsmitteln in unseren Regionen fördern. Und nicht zuletzt ist uns die Versorgung mit ausreichenden, gesunden und schmackhaften Nahrungsmitteln, die von allen erworben werden können, ein wichtiges soziales Anliegen.

Hinweise zur Jugendorganisationen der Evangelischen Landeskirche in Württemberg

Auf den Webseiten der Jugendorganisationen, die wir im weiteren Sinne der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zurechnen, d. h. das Evangelische Jugendwerk in Württemberg, die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Württemberg und das CVJM Württemberg, konnten wir keine Beschaffungsrichtlinien für Lebensmittel bzw. die Bewirtung auf Veranstaltungen etc. auffinden. Wir bemühen uns um Klärung.

1.2 Wie sind die Positionen der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum Tierschutz und zur Nutzung von Tierprodukten anhand der fünf Haltungsform-Stufen von Haltungsform.de einzuordnen? Welche Stufen werden durch die Evangelische Landeskirche in Württemberg empfohlen bzw. müssten demnach durch diese empfohlen werden und welche nicht?

Es konnten keine konkreten Regelungen oder Verpflichtungen der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zur Beachtung der Haltungsform-Stufen von Haltungsform.de oder verpflichtende Bio-Standards für Tierprodukte ermittelt werden. Es ist davon auszugehen, dass sich die Evangelische Landeskirche in Württemberg hinsichtlich der Beschaffung für Tierprodukte im Regelfall auf dem untersten gesetzlichen Niveau bewegt.

Besonders deutlich wird dies am Beispiel des weiter oben dargelegten Beschlusses der Landessynode 2018 zum Antrag Nr. 49/16, der darauf abzielte, auf den Verzehr von Fleisch aus Massenproduktion zu verzichten, und der abgelehnt wurde.

Zwar empfiehlt die Evangelische Landeskirche in Württemberg wie unter 1.1 und 2.1 dargestellt an der einen oder anderen Stelle, nachhaltig und ökologisch einzukaufen, und unterstützt auch Programme und Initiativen in dieser Hinsicht, zieht jedoch selbst auf Landessynode wohl daraus keine Konsequenzen.

2 Reduktion von Tierprodukten und veganes Angebot

2.1 Welche Aussagen gibt es in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zur Reduktion von Tierprodukten sowie zum Ausbau eines vegetarischen und/oder veganen Angebots, wie verbindlich sind diese für die Landeskirche selbst und die ihr unterstellten Gemeinden und Einrichtungen und wo ist dies ggf. geregelt?

Die Evangelische Landeskirche in Württemberg hat sich nach unserer Erkenntnis keine konkreten Ziele gesetzt oder verbindlichen Regelungen zur Reduktion von Tierprodukten oder zum Ausbau eines vegetarischen und/oder veganen Angebots gegeben. Zwar wird die Notwendigkeit der Reduktion von Tierprodukten aus Umwelt- und Klimaschutzgründen immer wieder dargestellt, noch fehlt es aber an verbindlichen Maßnahmen, wie und in welchem Umfang dies erreicht werden soll. Wie auch weiter unten unter 3.2 »Beteiligungsprogramme und Vorzeigeprojekte« dargestellt, wird dort ebenso nur allgemein eine notwendige Reduktion thematisiert. Generell wären hier klare Zielvorgaben hilfreich, wie es andere Landeskirchen und Bistümer vorleben.

Hinweise und Auszüge: Kirchliches Gesetz zum Klimaschutz in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg (Klimaschutzgesetz – KSG) der ELK-Wü

Die Evangelische Landeskirche in Württemberg hat im November 2022 ihr Klimaschutzgesetz beschlossen und zum 1. Januar 2024 in Kraft gesetzt. Bis Ende 2040 soll die Netto-Treibhausgasneutralität erreicht werden. Das Gesetz regelt im Wesentlichen den Umgang mit Energie und Gebäuden, verweist aber auch auf die Klimawirkung des Lebensmittelangebots. Bei den Handlungsoptionen wird u. a. auf die Reduktion des tierischen Anteils an Lebensmitteln verwiesen, ohne jedoch konkrete Ziele zu nennen.

- Präambel

- Die Kirche versteht die Schöpfung als von Gott gegebene Grundlage für alles Leben, und der Mensch hat die ihm gegebene bleibende Aufgabe, sie zu bebauen und zu bewahren. … Dies geschieht unter anderem durch Sanierungen im Gebäudebestand, durch klimafreundliche Mobilität und Beschaffungen, die Förderung von Biodiversität und durch deutliche Minderung von Treibhausgasemissionen.

- § 1 Zweck, Anwendungsbereich

- (2) Mit diesem Gesetz sollen Ziele zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen hin zu Netto-Treibhausgasneutralität für den Bereich der Evangelischen Landeskirche in Württemberg formuliert, die Belange des Klimaschutzes konkretisiert und notwendige Umsetzungsinstrumente geschaffen werden. Dabei sind sowohl die ökologischen, sozialen und ökonomischen Folgen zu berücksichtigen.

- (3) Soweit nichts anderes bestimmt ist, gilt dieses Gesetz für die Evangelische Landeskirche in Württemberg. Für die Kirchengemeinden, Kirchenbezirke, Kirchlichen Verbände und kirchlichen öffentlich-rechtlichen Stiftungen gilt dieses Gesetz, soweit nichts anderes bestimmt ist, nach Maßgabe der Kirchengemeindeordnung, der Kirchenbezirksordnung, des Kirchlichen Verbandsgesetzes und der Verordnung des Oberkirchenrats über die Stiftungsaufsicht.

- § 3 Klimaschutzziel

- (1) Die Treibhausgasemissionen der Evangelischen Landeskirche in Württemberg einschließlich der Gesamtheit ihrer Kirchengemeinden, Kirchenbezirke, Kirchlichen Verbänden und kirchlichen öffentlich-rechtlichen Stiftungen werden schrittweise so verringert, dass bis spätestens 31. Dezember 2040 Netto-Treibhausgasneutralität erreicht wird.

- § 4 Klimaschutzkonzept

- (1) Der Oberkirchenrat stellt auf der Basis einer Bestandsanalyse alle fünf Jahre, beginnend mit dem Jahr 2025, ein Klimaschutzkonzept für die Evangelische Landeskirche in Württemberg auf, das wesentliche Zwischenziele, Strategien und Maßnahmen zur Erreichung des Klimaschutzziels nach § 3 Absatz 1 benennt.

- (2) Das Klimaschutzkonzept umfasst insbesondere folgende Elemente:

- 1. Zwischenziele und Vorschläge zur Reduktion der Treibhausgase für die Bereiche Gebäude, Grundstücke, Mobilität, Ernährung und Beschaffung,

- 2. Benennung von Einsparpotenzialen für die Bereiche Gebäude, Mobilität, Ernährung und Beschaffung, …

- 6. Vorschläge zur klimafreundlichen Nutzung von Wald und Boden.

- § 7 Weitere Maßnahmen zur Erreichung der Treibhausgasneutralität

- Beim Angebot von Lebensmitteln in kirchlichen Einrichtungen sollen Belange des Klimaschutzes angemessen berücksichtigt werden.

Hinweise und Auszüge: 1. Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts – Stand 2021_01 der ELK-Wü

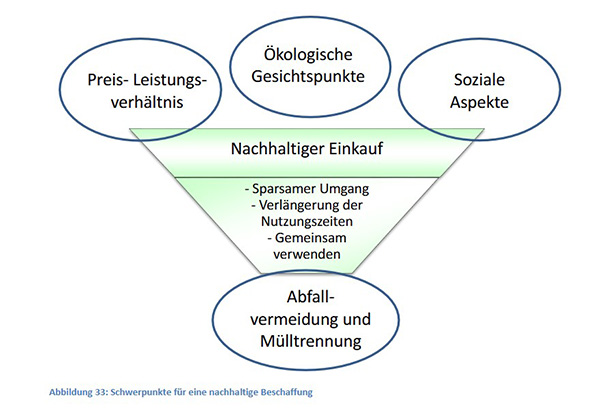

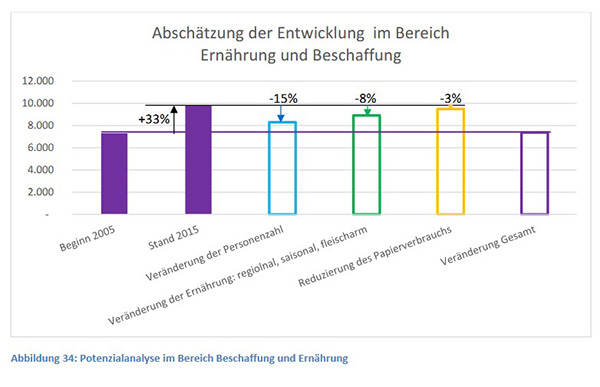

Die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes 2021 stellt die Bedeutung der Reduktion von Tierprodukten heraus, indem sie auf die steigende Anzahl der Essensversorgung in ihren Kitas hinweist, die von 2005 bis 2015 von geschätzten 900.000 auf fast 2,1 Millionen Menüs anstieg, begleitet von der entsprechenden Zunahme der CO2-Emissionen von 1.600 t auf etwa 3.900 t. Empfohlen wird, die heutige Ernährung zu 90 % auf regionale und saisonale Produkte umzustellen, den Anteil der Mahlzeiten mit Fleisch zu senken und 60 % der Menüs vegetarisch und 20 % vegan anzubieten und den Anteil an biologisch erzeugten Lebensmitteln stark zu erhöhen. In der Folge könnten die CO2-Emissionen um ca. 8 % (in Bezug auf den mittlerweile um 33 % gesteigerten Ausgangswert von 2005) reduziert werden und dies trotz weiter zu erwartender erheblicher Steigerung der Essensversorgung in den Kitas (von 50 % auf geschätzte 75 %). Allerdings stellt die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes auch fest, dass fleischarme Ernährung bisher kaum oder keine Bedeutung in den Gemeinden spielt. Erfreulich ist, dass die Fortschreibung des Klimaschutzkonzeptes darauf hinweist, dass Tierwohl unter den drei Säulen einer nachhaltigen Beschaffung (ökologische und soziale Aspekte sowie Preis-Leistungs-Verhältnis) gemäß der Haushaltsordnung gleichgestellt einbezogen werden soll. Abgesehen von der schwammigen und meist missbräuchlichen Verwendung des Begriffs »Tierwohl« bietet dies die Chance, hier Mindeststandards (Haltungsform) und entsprechende Konkretisierungen einzufordern.

- 4. Entwicklungen im Bereich Beschaffung und Ernährung

- Auch wenn die aktuelle Bilanzierungsanleitung „Zur Ermittlung der CO2-Emissionen in Landeskirchen und Diözesen“ (Diefenbacher, Foltin, & Rodenhäuser, 2017) davon ausgeht, dass sich der Bereich „Beschaffung und Ernährung“ im gleichen Maße verändert, wie der Gebäude- und Mobilitätsbereich, kann dies in der aktuellen Bilanzierung nicht bestätigt werden.

- Für die Bilanzierung im Bereich Beschaffung und Ernährung gibt es heute noch kaum verlässliche Klimafaktoren. … Für das Jahr 2015 wird daher mit einem geschätzten, prozentualen Aufschlag von 12 % auf die ermittelten Emissionen aus den Bereichen Immobilien und Mobilität gearbeitet.

- Im Basisjahr 2005 lagen die Emissionen im Bereich der Beschaffung deutlich niedriger, da der Anteil der Mittagsverpflegung in den Kindergärten nach dem Jahr 2005 sprunghaft zugenommen hat. Während im Jahr 2005 nur in jeder siebten Kindergartengruppe ein Mittagstisch angeboten wurde, war dies im Jahr 2015 schon in jeder zweiten Gruppe der Fall. Somit ist auch die Zahl der Essen um das Zweieinhalbfache von schätzungsweise 900.000 auf fast 2,1 Mio. Menüs angestiegen. Die CO2-Emissionen dafür betrugen im Jahr 2005 etwa 1.600 t, im Jahr 2015 etwa 3.900 t.

- Hintergrundinformationen: Die Gemeinden legen zu 80 % Wert auf regionalen und saisonalen Einkauf, 70 % achten auf fairen Handel. Fleischarme Ernährung spielt bisher kaum oder keine Bedeutung. Mülltrennung und -vermeidung erachten alle befragten Gemeinden für wichtig.

- 6.4 Handlungsfeld Beschaffung

- Mit der Änderung der Haushaltsordnung und der Durchführungsverordnung sind die ökologischen und sozialen Aspekte dem Preis-Leistungsverhältnis gleichgestellt.

- Die drei Säulen einer nachhaltigen Beschaffung bedeuten, dass neben dem Preis (bei der Anschaffung und im laufenden Betrieb) die sozialen Aspekte (Kinderarbeit, fairer Lohn, Gesundheitsschutz…) und ökologische Gesichtspunkte (Energie- und Ressourcenverbrauch, Schadstoffe bei der Erzeugung, beim Betrieb und bei der Entsorgung, Haltbarkeit, Erhalt der Artenvielfalt, Tierwohl…) in die Kaufentscheidung miteinzubeziehen sind.

- Schwerpunkte für einen ökofairen Einkauf sind:

• Lebensmittelbeschaffung: regional, saisonal, fleischreduziert

- 6.4.1 Potenzialanalyse für den Bereich Beschaffung und Ernährung für das Jahr 2040/2050

- Zwischen den Jahren 2005 und 2015 hat die Anzahl der Essen im Kindergarten stark zugenommen, so dass trotz der Einsparungen in anderen Bereichen, wie Papier, der CO2-Ausstoß um 33 % zugenommen hat.

- Veränderung der Anzahl Mittagstische in Kindergärten: Schätzungsweise wird auf Grund der Alterspyramide die Zahl der Kindergartenkinder in den nächsten 20 bis 30 Jahren um etwa ein Drittel abnehmen, der Anteil der Kinder, die im Kindergarten essen aber noch weiter zunehmen (von 50 % auf geschätzte 75 %). Basierend auf diesen Annahmen, werden die im Jahr 2015 um 30 % höheren CO2-Emissionen auf 15 % zurückgehen.

- Ernährung regional, saisonal und fleischarm: Gelingt es, die heutige Ernährung zu 90 % auf regionale und saisonale Produkte umzustellen, den Anteil der Mahlzeiten mit Fleisch zu senken und 60 % der Menüs vegetarisch und 20 % vegan anzubieten und den Anteil an biologisch erzeugten Lebensmitteln stark zu erhöhen, dann können die CO2-Emissionen um ca. 8 % reduziert werden.

Hinweise und Auszüge: Klimaschutz – als Kirche aktiv sein: Anregungen für Kirchengemeinden und kirchliche Einrichtungen der ELK-Wü

Es ist immer wieder erstaunlich, wie klar die Argumente für eine pflanzliche Ernährung hervorgebracht werden und dass dennoch keine Mindestanforderungen z. B. für kirchliche Veranstaltungen festgeschrieben werden. Hier hat die ELK-Wü großen Nachholbedarf.

- 4.1 DER UMGANG MIT NAHRUNGSMITTELN – NEBEN DEN CO 2 -EMISSIONEN AUCH EINE FRAGE DER ACHTUNG

- Wie wir uns ernähren hat einen erheblichen Einfluss auf unseren CO²-Fußabdruck. Zwölf Millionen Tonnen Lebensmittel landen jährlich in Deutschland im Müll. Vier Fünftel der landwirtschaftlich genutzten Fläche wird für die Tierhaltung benötigt und für den Anbau von Soja brennt der Amazonas-Regenwald.

- Der Sonntagsbraten soll etwas Besonderes bleiben

• Eine Kalorie Rindfleisch benötigt – je nach Berechnung und Futter – 6 bis 21 pflanzliche Kalorien aus Getreide. Wer Fleisch nur an manchen Tagen isst und dann in kleineren Mengen oder ganz auf Fleisch verzichtet, wird den CO²-Ausstoß deutlich senken. Aus Achtung vor dem Mitgeschöpf Tier sollten wir beim Einkauf auf eine artgerechte Haltung Wert legen. (Siehe auch EKD-Text 133) - (siehe entsprechend unsere Ausführungen zum EKD-Text 133)

- Empfehlung

- Manchmal braucht es etwas Mut, Neues auszuprobieren und ein (Gemeinde-)Essen ohne Fleisch zu planen. Mit einem vegetarischen oder veganen Menü zeigen wir, dass gutes Essen nicht von der Fleischmenge abhängt und zudem werden die Menschen ernst genommen, die sich für eine vegetarische oder vegane Ernährung entschieden haben.

- 4.3 FESTE FEIERN – KLIMA- UND UMWELTFREUNDLICH

- Essen und Trinken … Folgende Punkte können Sie auch bei „Mitbring-Buffets“ oder Catering beachten:

• Das Hauptmenü ist ein vegetarisches (oder veganes) Essen mit Nahrungsmitteln, die der Jahreszeit entsprechen und aus der Region kommen. Fleisch können Sie, wenn nötig, als Zweitgericht in kleineren Mengen vorsehen.

- Essen und Trinken … Folgende Punkte können Sie auch bei „Mitbring-Buffets“ oder Catering beachten:

Hinweise und Auszüge zum Impulspapier »Wachstum neu denken« des Umweltrates der ELK-Wü

Das Positionspapier »Wachstum neu denken« reflektiert die negativen Folgen wirtschaftlichen Wachstums als Gefahr für die Lebensgrundlagen der Menschen und plädiert für einen Haltungswechsel von der Gier zum Genughaben. Die Gier nach Fleisch wird dabei nur als Metapher (4. Mose 11, 4ff) genutzt und leider nicht auf die damit heute verbundene grausame Massentierhaltung mit ihren Qualzüchtungen eingegangen, die das Maximum an Masse und Profit aus Tieren herausholt. Ebenso wird nicht darauf eingegangen, dass der Konsum von Fleisch und anderen Tierprodukten in unserer heutigen Zeit nicht mehr notwendig ist und rein willkürlich erfolgt: Welche Tiere essen wir – Hund, Kaninchen, Pferd, Schwein? Welche Milch trinken wir – Kuhmilch, Kamelmilch etc. ? Dies konkret zu thematisieren wäre aber bei einer wachsenden menschlichen Population von bald zehn Milliarden Menschen dringend notwendig.

- … der Klimawandel zeigt uns, dass wir an Grenzen kommen und es so nicht weitergehen kann. Die Natur oder theologisch formuliert die Schöpfung verkraftet auch das Modell des „qualitativen Wachstums“ nicht.

- Im Kontrast zur Erzählung des Genug in der Mannageschichte steht die – weniger bekannte – Erzählung von der Gier im Buch Numeri (4. Mose 11, 4ff): „Wenn uns doch jemand Fleisch zu essen gäbe…“ wird zum Motiv, dass das „Genug“ nicht reicht. Die Folge ist: Die Israeliten sollen Fleisch zu essen haben, „bis ihr’s nicht mehr riechen könnt und es euch zum Ekel wird“ (11,20). Etliche sterben an der Gier (11,34), weshalb die Stätte „Giergräber“ bzw. „Lustgräber“ heißt, wie Luther übersetzte (11,35).

- … Um diesen Haltungswechsel von der Gier zum Genughaben geht es im Papier „Wachstum neu denken“.

- … Ohne ein Umdenken, das auch wesentlich unseren Konsum in den entwickelten Ländern hinterfragt, werden die globalen Ressourcen erschöpft und die Umwelt in einer nicht wieder gut zu machenden Weise geschädigt sein.

- Folgende Impulse für ein neues Denken möchten wir geben:

– mehr vernetzte Mobilität, weniger Individualverkehr

– mehr qualitativ-nachhaltige, weniger quantitative Weiterentwicklung des Konsums

– mehr gemeinschaftliche, weniger egoistische Lebensführung

– mehr sinnhafte, weniger oberflächliche Lebensorientierung

– mehr Ressourcenschonung, weniger Ressourcenverschwendung

– mehr Kreislauf-, weniger Wegwerfwirtschaft

– Entkoppelung von Wirtschaftsentwicklung und Ressourcenverbrauch - … Wir bitten Politik und Wissenschaft, die gesamte Gesellschaft und jeden Einzelnen, sich intensiv mit der Herausforderung zu beschäftigen, wie der Umbau von einer auf quantitatives Wachstum ausgerichteten zu einer qualitativ nachhaltigen Gesellschaft gelingen kann.

Hinweise und Auszüge zu Webpages: »7 Anregungen für einen nachhaltigen Lebensstil« und Webpage »Essen – regional, saisonal, ohne Fleisch« der ELK-Wü

Auf der Webpage »7 Anregungen für einen nachhaltigen Lebensstil« heißt es: »Wir überschreiten die ökologischen Belastbarkeitsgrenzen unserer Erde in zerstörerischer Weise, anstatt verantwortlich und sparsam mit den endlichen Gütern umzugehen. Der Umweltrat der Evangelischen Landeskirche wirbt daher in seinem Impulspapier „Wachstum neu denken“ für eine Wirtschaft der Genügsamkeit.« Zudem wird zumindest thematisiert, dass es gesellschaftlich eine Diskussion darüber gibt, ob man Tiere überhaupt essen soll und darf und zu hinterfragen, ob die Tiere bis zu ihrem Tod ein »artgerechtes« Leben führen durften, siehe nachfolgende Auszüge aus »Essen – regional, saisonal, ohne Fleisch«.

- Probieren Sie eine Woche lang (gerne auch länger) nur vegetarische Lebensmittel, die gerade Saison haben und aus der Region kommen, zu verwenden. Also keine Bananen, Orangen, auch kein Reis und Kaffee – wenn Sie wollen, gönnen Sie sich täglich eine Ausnahme, wenn diese fair erzeugt und gehandelt wird.

- Warum eine Woche ohne Fleisch?

- Gerade wird ja viel darüber diskutiert, ob man Tiere überhaupt essen soll und darf. Vegetarier und Veganer werden heute nicht mehr belächelt, sondern sind auf der Höhe der Zeit.

- Andererseits war der Fleisch- und Wurstkonsum nie so hoch wie heute. In Deutschland liegt der Pro-Kopf-Verbrauch an Fleisch bei ca. 60 Kilogramm pro Jahr, das ist das Doppelte des Weltdurchschnittes. Im Durchschnitt wird aus 10 kg verfüttertem Getreide nur 1 kg Fleisch produziert. 1 kg Fleisch benötigt sogar die tausendfache Menge an Wasser wie 1 kg Getreide.

- Der hohe Fleischkonsum und der damit bedingte hohe Sojaverbrauch (z. B. Soja aus Südamerika für Tierfutter) sind zudem mit verantwortlich für den hohen Flächenverbrauch weltweit und den Ausstoß von Treibhausgasen.

- Daher lohnt es sich durchaus, eine Woche komplett auf Fleisch zu verzichten. Oder zumindest eine Woche lang nur Fleisch zu kaufen, bei dem man sich sicher ist, dass die Tiere bis zu ihrem Tod ein artgerechtes Leben führen durften. Das kann man gerne noch ausweiten auf Eier und Milchprodukte. Da diese Produkte teurer sind als z. B. das Billigfleisch von der Supermarkttheke gibt es dann einfach nicht jeden Tag Fleisch – nicht umsonst freute man sich früher auf den Sonntagsbraten.

Hinweise und Auszüge: Ökofaire Einkaufsplattform – Evangelische Landeskirche in Württemberg der ELK-Wü

Auf »Ökofaire Einkaufsplattform« bündelt die ELK-Wü Hinweise für die Beschaffung für ihre Gemeinden und die allgemeine Öffentlichkeit. Unter der Rubrik »Das will ich beschaffen > Lebensmittel ökofair einkaufen« verweist sie auf eine Bio-Beschaffung und entsprechende Siegel. Zwar wird dort auch ein Unterpunkt »Tierschutz« angeführt und allgemein empfohlen, artgerechte Haltung zu unterstützen und auf Labels zu achten, dies wird jedoch nicht konsequent gefordert. Das ergibt sich vermutlich auch daraus, dass sich die ELK-Wü selbst keine Mindeststandards für die Beschaffung von Tierprodukten gegeben hat. Auch wenn wir meinen, dass dies nicht den vielen hier zitierten Forderungen der ELK-Wü nach einer ökologischen, nachhaltigen, fairen Beschaffung gerecht wird (siehe unseren Artikel Kirche zwischen Anspruch und Wirklichkeit). Immerhin wird unter dem Punkt »Tierschutz« auch darauf verwiesen, dass vegetarische oder vegane Ernährung grundsätzlich nachhaltiger ist, weil Tierhaltung viel Flächenbedarf, Energieaufwand, CO2- und Methangasemissionen bedeutet.

- Lebensmittel ökofair einkaufen

- Wenn möglich, kaufen Sie bei Biobauern aus der Region, auf dem Wochenmarkt oder im Hofladen. Hier können Sie sehr sicher sein, dass die Qualität stimmt, die Arbeitsbedingungen gut sind und die Produkte keine langen Transportwege hinter sich haben. … Wenn Sie in Supermärkten einkaufen, greifen Sie möglichst nur zu Produkten, die zumindest eines der hier abgebildeten Siegel tragen. Details dazu finden Sie in der Siegelübersicht.

- Unterpunkt »Anbauweise«: …

Ökologische Landwirtschaft verzichtet weitgehend auf Pestizide und Kunstdünger, achtet auf Biodiversität und Bodenqualität. Dabei gibt es erhebliche Unterschiede, die sich in den jeweiligen Gütesiegeln ausdrücken. … Wer preisbewusster einkaufen will/muss, sollte das staatliche Bio-Siegel im Auge behalten. - Unterpunkt »Tierschutz«: …

Beim Fleischkonsum helfen Tierwohl-Labels, eine artgerechte Haltung zu unterstützen. Das MSC-Siegel kennzeichnet nachhaltig arbeitende Fischereien. Der Einkaufsratgeber „Fische und Meeresfrüchte“ des WWF gibt ebenfalls nützliche Hinweise.

Tipps: Eine vegetarische oder vegane Ernährung ist grundsätzlich nachhaltiger, weil Tierhaltung viel Flächenbedarf, Energieaufwand, CO2- und Methangasemissionen bedeutet. Mehr Obst und Gemüse zu essen, ist zudem gesund. Ideen für Rezepte finden Sie im Klimakochbüchle oder unter DEATER für Gruppenverpflegungen. - Unterpunkt »Wissenswert«:

Das Land Baden-Württemberg hat Zielvorgaben für den Anteil an nachhaltigen Lebensmitteln in Kantinen des Landes gesetzt. Zu den Zielvorgaben - Auch wenn wir die Zielvorgaben des Ministeriums für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz von Baden-Württemberg ungenügend finden, so gibt es hier zumindest konkrete messbare Zielvorgaben, an denen es bei der ELK-Wü fehlt.

Hinweise und Auszüge: Umweltfreundlich feiern: Tipps für Gemeindefeste

Eine Leitlinie oder Verordnung hinsichtlich Mindeststandards für die Veranstaltungsdurchführung, wie sie zum Teil für andere Landeskirchen und Bistümer existieren, konnten wir für die Evangelische Landeskirche in Württemberg nicht auffinden. Immerhin gibt dieser Website-Artikel umweltfreundliche Tipps für Gemeindefeste und weist auf die Vorzüge von vegetarischem bzw. veganem Essen hin.

- Gemeindefeste, Jubiläen, Konfirmationen: Kirchengemeinden feiern übers Jahr zahlreiche Feste. Sie sind ein guter Anlass, schöpfungsgerecht zu handeln. Zudem können Kirchengemeinden ihr Engagement auch für ihre Öffentlichkeitsarbeit nutzen und mit gutem Beispiel vorangehen.

- Essen und Trinken: Lokal und möglichst vegetarisch

- Ob Essen und Getränke für ein Fest von den Gästen mitgebracht werden oder ein Catering bestellt ist: Am besten fürs Klima ist vegetarisches oder veganes Essen, saisonal und aus der Region. Auch wenn es für manche ungewohnt ist: Feste sind gute Möglichkeiten, vegetarische Alternativen auszuprobieren und bekannter zu machen. …

3 Präsenz des Themas Tierschutz in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg und Zuständigkeiten

3.1 Gibt es in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg einen Tierschutzbeauftragten oder eine andere Person/Stelle mit vergleichbaren Aufgaben, welche Kompetenzen hat diese*r ggf. und gibt es eine eigene Webseiten-Rubrik zum Thema Tierschutz?

Nach unserer Erkenntnis gibt es in der Evangelischen Landeskirche in Württemberg keine*n Tierschutzbeauftragte*n. Im »Handbuch für Kirchengemeinderätinnen und Kirchengemeinderäte 2019« (siehe oben) wird darauf verwiesen, dass das Umweltbüro Ansprechpartner für Fragen zum Thema Tierschutz ist. Weder auf der Website der Landeskirche noch auf der Website des Umweltbüros gibt es jedoch eine konkrete Rubrik/Menüpunkt zum Thema Tierschutz. Es lassen sich nur sehr sporadisch Artikel unter den Begriffen »Tierschutz« oder »Massentierhaltung« auf der Website finden (Abruf 21.02.2025). Unter anderem wird darauf verwiesen, dass württembergische Pfarrer 1837/1838 den ersten Tierschutzverein Deutschlands ins Leben riefen und weiter: »Die Bewahrung der Schöpfung und ein nachhaltiger pfleglicher Umgang mit den uns anvertrauten Mitgeschöpfen ist also auch historisch betrachtet ein zutiefst kirchliches Anliegen.« Da wäre es doch angebracht, eine*n Tierschutzbeauftragte*n mit den notwendigen Kompetenzen in der Landeskirche zu installieren und das Thema Tierschutz auf der Website und in der öffentlichen Kommunikation gleichberechtigt zu anderen Themen aufzugreifen. Immerhin ist der Beschluss über die Ablehnung des Antrags an die Landessynode, an einem Tag der meist mehrtägigen Landessynode auf Fisch und Fleisch verzichten, sowie darüber hinaus auf Verzehr von Fleisch aus Massenproduktion zu verzichten transparent öffentlich zugänglich, siehe Ausführungen dazu weiter oben.

3.2 Gibt es eigene Beteiligungsprogramme oder Vorzeigeprojekte der Evangelischen Landeskirche in Württemberg zum Thema Tierschutz (insbesondere der sogenannten Nutztierhaltung), der Reduktion von Tierprodukten, der Förderung von vegetarischen bzw. veganen Alternativen und/oder beteiligt sich die Evangelische Landeskirche in Württemberg an entsprechenden Programmen anderer Institutionen?

Die nachfolgend dargestellten Programme bzw. Beteiligungen sind wie allgemein üblich sehr niedrigschwellig angelegt. Tierschutzaspekte werden quasi nicht/kaum adressiert. Die Notwendigkeit der Reduktion von Tierprodukten drückt sich in den Programmen aus Klima- und Umweltschutzgründen aus. Allerdings werden auch für Auszeichnungen wie »Faire Gemeinde oder Einrichtung« weder ökologische noch andere Mindeststandards hinsichtlich der Beschaffung von Tierprodukten gesetzt. Unser Eindruck ist leider auch, dass die ursprünglich ambitionierte Tierschutztagung in der Evangelischen Akademie Bad Boll wohl unter dem Einfluss der Agrarindustrie gelitten hat.

Hinweise und Auszüge zum Projekt: Faire Gemeinde, Einrichtung und Jugendarbeit

Das Projekt ist eine ökumenische Initiative der Landesstelle Brot für die Welt im Diakonischen Werk Württemberg, der sich verschiedene Bistümer und Landeskirchen sowie weitere Institutionen angeschlossen haben. Ziel ist es, Kirchengemeinden, Einrichtungen sowie die Jugendarbeit über eine Auswahl niederschwelliger Kriterien zum Einkauf fairer, regionaler und ökologischer Produkte zu bewegen und sie dafür auszuzeichnen. Die Kriterien für Gemeinde und Einrichtung sowie Jugendarbeit unterscheiden sich dabei. Gemein ist allen Auszeichnungen, dass gewisse Grundbedingungen erfüllt werden müssen und aus zusätzlichen Kriterien eine Mindestanzahl ausgewählt und erfüllt werden muss. Keine Grundbedingung sieht dabei konkrete Beschaffungskriterien von Tierprodukten oder das Angebot an vegetarischem bzw. veganem Essen vor. Die Auswahl aus den freiwilligen Kriterien bietet die Möglichkeit, spezielle Anforderungen an die Bewirtung zu wählen.

Kirchengemeinden müssen neben den Grundanforderungen aus neun Möglichkeiten mindestens drei erfüllen. Darunter könnte auch die Auswahl gehören, bei Festen der Kirchengemeinde Mahlzeiten aus

regionalen und/oder fair gehandelten Zutaten und/oder ein vegetarisches Essen anzubieten.

Einrichtungen haben neben den Grundanforderungen wie »fairem Kaffee und einem weiteren Produkt aus fairem Handel«, notwendiger »Öffentlichkeitsarbeit …über die Teilnahme« und die »Durchführung von mindestens einer Bildungsveranstaltung jährlich« die Wahl, aus 14 Möglichkeiten zwei weitere zu erfüllen. Darunter stehen auch zwei die Bewirtung betreffende zur Auswahl:

- Bewirtung für Mitarbeitende und Gäste

- Bei der Sitzungsbewirtung, der Verpflegung von Mitarbeitenden und Gästen werden, wo möglich, saisonale, regionale und fair gehandelte Produkte angeboten. Das Angebot von Wurst und Fleisch wird reduziert. Dafür werden attraktive vegetarische/vegane Gerichte angeboten.

- Bewirtung für Bewohnerinnen und Bewohner

- Bei der Bewirtung für Bewohnerinnen und Bewohner oder Patientinnen und Patienten werden, wo möglich, saisonale, regionale und fair gehandelte Produkte angeboten. Das Angebot von Wurst und Fleisch wird reduziert. Dafür werden attraktive vegetarische/vegane Gerichte angeboten.

Die Urkunde als Faire Einrichtung bekäme man nach unserem Verständnis jedoch auch bereits mit der Einhaltung der Grundanforderungen (»fairer Kaffee und einem weiteren fairen Produkt«, »Durchführung von mindestens einer Bildungsveranstaltung jährlich«, »Öffentlichkeitsarbeit«) sowie beispielsweise mit den folgenden zwei Zusatzkriterien: erstens in Sitzungen Mehrweggeschirr zu verwenden (einschließlich Abfälle zu reduzieren) und zweitens z. B. Recyclingpapier zu verwenden (und Papierverbrauch zu reduzieren).

Ähnlich sieht es für die Auszeichnung »Faire Jugendarbeit« aus. Hier besteht neben den Grundkriterien die Möglichkeit, aus 14 Kriterien zwei auszuwählen, wozu als eine Option die »Faire Verpflegung« zählt und dazu anregt, dass für Gremien und Gruppenarbeit die Lebensmittel regional und fair sind und wenn möglich aus Bio-Anbau stammen.

Wir befürworten natürlich im Allgemeinen Programme und Auszeichnungen, die zum Einkauf fairer, regionaler und ökologischer Produkte und möglichst zur Reduktion von Tierprodukten sowie zu einem verstärkten Angebot von veganen Alternativen beitragen. Wir würden uns jedoch wünschen, dass Tierschutz auch zu einer fairen Auszeichnung gehört und zumindest die Verwendung von Produkten aus Massentierhaltung als maximal unfair eingestuft würde.

Hinweis: Die evangelischen Landeskirchen und katholischen Bistümer haben eine Reihe von unterschiedlichen Programmen zur Auszeichnung ihrer Gemeinden und Einrichtungen bezüglich der Beschaffung. Wir arbeiten an einer vergleichenden Übersicht entsprechender Projekte hinsichtlich des Tierschutzanspruches.

Projekt DEATER

Das Projekt DEATER soll helfen, die durch Ehrenamtliche organisierten Freizeiten in der Verpflegung zunehmend nachhaltig zu gestalten. Dafür wird eine Rezept-Datenbank mit Auswahlkriterien auf der Website bereitgestellt und die Klimawirkung pro Portion visuell in Wölkchen angezeigt. Zudem werden Informationen dazu bereitgestellt, wie jede*r einzelne mit der eigenen Ernährung die Größe seines/ihres CO2e-Fußabdrucks beeinflussen kann. Das Projektkonsortium wird durch das Evangelische Jugendwerk in Württemberg vertreten. An einigen Stellen wird deutlich darauf hingewiesen, möglichst auf Tierprodukte zu verzichten oder diese zumindest zu reduzieren. Dies wird auch durch die Auswahl der bereitgestellten Rezepte deutlich. Der Begriff Massentierhaltung wird leider nur unter Nachhaltigkeitskriterien erwähnt und Tierschutz im Allgemeinen nicht thematisiert.

- Klimawirkung deiner Ernährung: … Tausche Rezepte mit tierischen Produkten durch pflanzliche Alternativen aus. Lass dich von der großen Vielfalt veganer Rezepte inspirieren!

- DEATER mag es regional: … Achte auf zusätzliche Nachhaltigkeitskriterien wie Saisonalität, ökologischer Anbau oder artgerechte Tierhaltung.

Schloss Beilstein – Haus der Kinderkirche

Das Schloss Beilstein – Haus der Kinderkirche ist eine Tagungsstätte des Württembergischen Evangelischen Landesverbandes für Kindergottesdienst e. V., einem gemeinnützigen Dachverband für Kirche mit Kindern innerhalb der Evangelischen Landeskirche in Württemberg, die besonderen Wert auf Nachhaltigkeit legt. Im Rahmen ihrer verschiedenen Zertifizierungen, z. B. Emas, Grüner Gockel, Faire Einrichtung, liegen auch Umweltschutzerklärungen des Hauses vor, siehe nachfolgend 2023. Zudem wurden zwei »Klimakochbücher« herausgegeben, die viele vegetarische und vegane Gerichte enthalten. Die Umweltschutzerklärung von 2023 macht deutlich, dass es ein ernsthaftes Bemühen um die Reduktion von Tierprodukten gibt. So werden die verwendeten Mengen seit Jahren erfasst und verringert, zudem wird der Bioanteil erhöht.

Auszüge aus der Umweltschutzerklärung der evangelischen Tagungsstätte schloss Beilstein – Haus der Kinderkirche – 2023

- Vorwort

- … Bei der Kommunikation mit Ihnen, unseren Gästen aller Generationen im Haus, haben wir uns auf das Schwerpunktthema „Essen und Klima“ konzentriert, weil die Produktion der Lebensmittel weltweit ebenso viel CO 2 verbraucht wie der gesamte Verkehr – angefangen von Autos über Züge bis hin zu Flugzeugen. …

- So wissen wir heute, dass wir unsere Essensbuffets klima-optimal gestaltet haben und damit den jungen Menschen die Möglichkeit geben, sich auf die Proteintransition“ hin zu mehr Vegetarismus vorzubereiten.

- Wir wissen heute auch, dass viele der jungen und erwachsenen Menschen, die wegen der Tierhaltungsproblematik vegetarisch essen, nicht über den Ersatz der Proteinquellen in ihrer Nahrung nachgedacht haben. Vor diesem Hintergrund haben wir zwei Kochbücher erarbeitet: Eines für den Winter mit 7 Wochenspeise- und Einkaufsplänen, bestens geeignet zum Klimafasten und eines für die Frühlings-, Sommer- und Herbstsaison.

- 2. Umweltleitlinien

- … Wir wirtschaften nachhaltig mit Lebensmitteln. Dazu gehört, dass wir weitgehend regionale und saisonale Produkte, teilweise Produkte mit Fairtrade- oder Biosiegel kaufen und auf planvollen Lebensmitteleinsatz achten. Wir berücksichtigen bei Planung, Einkauf und Zubereitung die CO2-Bilanz von Speisen, die wir unseren Gästen anbieten. …

- Wir respektieren unsere Mitgeschöpfe. Dazu gehört, dass wir Schädlinge möglichst schonend bekämpfen und Tieren als Mitlebewesen ihren Lebensraum lassen.

- 7.1. Neue Siegel: „Bio Bitte“, „Faire Einrichtung“, „Netzwerk für Klimagerechtigkeit“

- … Für die Veränderungen im Hinblick auf Das Bio Bitte Siegel vergleichen wir das Jahr 2019 mit dem Jahr 2022, weil hier in etwa gleich viele Mahlzeiten produziert wurden. Der Anteil der Bio-Ware stieg von 19 auf 68 Prozent. …

- Im Jahr 2019 haben wir auch begonnen unsere vegetarischen Mahlzeiten in den Focus zu rücken. Wir führten den Klimadienstag ein und ließen per QR-Code jeden Tag alle Gäste einzeln die aktive Auswahl der Essenskomponenten auswählen. Bei der Auswahl waren alle Komponenten mit ihren Auswirkungen auf das Klima dargestellt (CO 2-Werte). Das Ergebnis: Es wird weniger, aber nicht gar kein Fleisch gegessen. Die Menschen wollen nicht ihren Lebensstil ändern, aber CO2 sparen. In der Konsequenz haben wir die Fleischmenge absolut von 1595,6 kg auf 790 kg reduzieren können. So hat unser Umweltteam mit dem CO2 -Buffet die „Protein-Transition“ nachweislich anregen können.

Hinweis zu weiteren Tagungsstätten der Evangelischen Landeskirche in Württemberg

Auf der Website Evangelische Tagungsstätten Württemberg stellt die Evangelische Landeskirche in Württemberg vier der ihr angehörenden Tagungsstätten vor. Einen Hinweis auf gemeinsame Mindestanforderungen an die Beschaffung von Lebensmitteln konnten wir nicht auffinden. Die einzelnen Tagungshäuser bieten nach unserer Erkenntnis zumindest vegetarisch und teils auch vegane Optionen an. Die bio-zertifizierte Evangelische Tagungsstätte Bad Boll weist in ihrer Bankettmappe (Abruf 25.02,25) hinsichtlich der Hauptgänge des Menükarte jedoch einen Überhang an Tierprodukten aus.

(Ehemalige) Tierschutztagungen in der Evangelischen Akademie Bad Boll

In der Evangelischen Akademie Bad Boll fand über 20 Jahre jedes Jahr eine viel beachtete Tierschutztagung statt. Nach unserer Einschätzung führten 2019 Interventionen aus Kreisen der Landwirtschaft hinsichtlich der Programmpunkte zu Spannungen zwischen Teilen der Akademieleitung und dem Kooperationskreis der Veranstaltung. Nach 2020 entschieden sich nach unserer Kenntnis Mitglieder des Kooperationskreises dafür, Veranstaltungen dieser Art andernorts durchzuführen. Eine ähnliche Tagung mit Überschneidungen hinsichtlich des Kooperationskreises ist beispielsweise die Veranstaltung Tierethik im Konflikt in der Evangelischen Akademie Hofgeismar.

Die Evangelische Landeskirche in Württemberg beteiligt sich unter anderem auch an den Projekten »Wir kaufen anders«, »Kirchenshop« und »BioBitte«, die allesamt eine ökologische und nachhaltige Beschaffung vertreten, bei denen jedoch der Tierschutz thematisch (nahezu) keinen Raum einnimmt.

3.3 Landeskirche in Zahlen: Über welche Anzahl von Mitgliedern, Kirchengemeinden, Pastor*innen, Kitas, Schulen, Seniorenheimen etc. verfügt die Evangelische Landeskirche in Württemberg (ungefähre Angaben)?

Basierend auf den Angaben der ELK-Wü: »Bezirke und Gemeinden« »Karriere« »Was die Landeskirche für Kinder tut« »Evangelische Schulen«:

- 1.771.461 Mitglieder (zum 31.12.2023)

- 47 Dekanate

- 1.169 Pfarreien/Kirchengemeinden

- 2.189 Pastor*innen (Zahlen von 2020)

- 24.000 haupt- und nebenberuflich Beschäftigte

- 851 Kindertagesstätten mit ??? Kitakindern

- 120 Schulen mit rund ??? Schülerinnen und Schülern

- ??? Pflege- und Seniorenheime (hier fehlen uns noch verifizierte Daten)

Geografisch deckt die Württembergische Landeskirche etwa zwei Drittel der Fläche Baden-Württembergs ab.

4 Landverpachtung

4.1 Verfügt die Evangelische Landeskirche in Württemberg über einen Musterpachtvertrag bzw. klare Regelungen für die Verpachtung von Kirchenland an die Landwirtschaft und was ist darin konkret zum Tierschutz und/oder zur Biodiversität geregelt? Wie verbindlich sind diese ggf.?

Wir konnten bei der Landverpachtung keine konkreten Ziele oder Forderungen der Evangelischen Landeskirche in Württemberg bezüglich des Tierschutzes in der sogenannten Nutztierhaltung auffinden.

Die Evangelische Landeskirche in Württemberg weist in einigen Website-Artikeln auf den notwendigen Artenschutz bei der Landnutzung, eine ökologische Außengestaltung rund um kirchliche Gebäude sowie den Vogel- und Fledermausschutz hin.

In dem Website-Artikel Artenreiche Landwirtschaft auf Kirchengrund – Chancen gelebter Schöpfungsverantwortung geht die Evangelische Landeskirche in Württemberg auch auf die Landwirtschaft ein. Beispiele sind die Förderung alter »Nutztierrassen« und Sortenvielfalt sowie der Schutz von Klima, Wasser und Boden. Der Herausforderungen dafür sollen sich insbesondere die Landeigentümer*innen in gemeinschaftlicher Verantwortung mit den Landbewirtschafter*innen annehmen. Dazu sollen die kirchlichen Institutionen mit ihrem Eigenland aktiv auf die Bewirtschafter*innen zugehen. Gegebenenfalls sollten seitens der Verpächter*innen auch Forderungen und Festlegungen erfolgen, um sich der Erreichung der angestrebten Ziele sicher sein zu können. Es wird in diesem Zusammenhang auf die »Handreichung zur Umsetzung von Naturschutzmaßnahmen auf kircheneigenem Land« der Fakultät für Katholische Theologie der Universität Regensburg verwiesen. Das Wort Tierschutz kommt in der gesamten Handreichung nicht einmal vor. Die Erhaltung alter Nutztierrassen wird hier unter dem Aspekt extensiver Grünlandnutzung als positiver Effekt behandelt. In der Handreichung wird auch auf das Pachtvergabe-Konzept der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland (EKMD) verwiesen. Dort heißt es: »Im Betrieb darf wegen der Belastungen für die Umwelt, die Bevölkerung und der Sorge um das Tierwohl keine Massentierhaltung stattfinden.« Zudem gilt nach dem Konzept: »Betriebe, in denen systematisch geschlechtsbezogen Tiere (u. a. Küken) getötet werden, können nicht berücksichtigt werden.« Auch die Evangelisch-Lutherische Landeskirche Sachsens hat bereits 2014 auf ihrer Landessynode eine Empfehlung für Gemeinden beschlossen, »kein Kirchenland für sogenannte industrielle Massentierhaltung zur Verfügung zu stellen«, und dies mit »ethisch nicht tolerierbaren Missständen in Aufzucht und Haltung der Tiere« begründet. Schade, dass letzteres Beispiel in der Handreichung nicht aufgeführt wird und sich nach unserer Erkenntnis die Evangelische Landeskirche in Württemberg nicht an diesen positiven Beispielen orientiert, sondern beim Thema Artenschutz stehenbleibt.

Auch auf der Website der für Erbpachten zuständigen Pfarreistiftung der Evangelischen Landeskirche in Württemberg konnten wir bei der Landverpachtung keine Hinweise auf konkrete Ziele oder Regelungen bezüglich des Tierschutzes hinsichtlich der sogenannten Nutztierhaltung auffinden.

Die Evangelische Landeskirche in Württemberg unterhält zudem ein Landesbauernpfarramt, das dem Spannungsfeld zwischen »bebauen und bewahren« in der Landwirtschaft und im Gartenbau im schöpfungsbewahrenden Umgang mit Natur und Umwelt, Biodiversität und Nachhaltigkeit im engeren Sinne Rechnung tragen soll.

- »Landwirt*innen müssen die ethischen Aspekte ihres Tuns bedenken, und „Weltverbesserer“ müssen sich klarmachen, welch wichtige Arbeit Landwirt*innen leisten, indem sie Lebensmittel produzieren und Landschaft pflegen. Deshalb ist Dialog so wichtig – innerhalb der Landwirtschaft und zwischen Landwirtschaft und Ethik. … Die Landesbauernpfarrerin leistet in diesem Spannungsfeld ihren Beitrag.«

Auffällig ist die Nähe zum Evangelischen Bauernwerk in Württemberg e.V., das zwar ähnliche Ansätze verfolgt, unserer Auffassung jedoch lobbyistisch agiert. Die wirtschaftlichen Interessen der Landwirtschaft stehen unserer Auffassung dort im Vordergrund und sollen auf eine Weise vermittelt werden, die Einschränkungen hinsichtlich des Tierschutzes rechtfertigt.